Prévue à 2 % sur les fortunes de plus de 100 millions, la taxe Zucman divise : recettes réelles limitées, risque d’exil fiscal et incertitudes juridiques.

Une taxe symbolique au cœur du débat politique

Imaginée par l’économiste Gabriel Zucman, la taxe consiste à imposer à hauteur de 2 % annuels les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. Derrière sa simplicité apparente, la mesure porte un message fort : faire contribuer davantage les ultra-riches dans un contexte de dette publique élevée et d’inégalités persistantes. Elle s’inscrit dans une tradition de fiscalité progressive défendue par la gauche, qui voit en elle un levier de justice sociale et une alternative à de nouvelles hausses d’impôts pour la classe moyenne.

Les partisans de la taxe avancent que les milliardaires français bénéficient déjà d’une fiscalité très favorable. Gabriel Zucman rappelle régulièrement que ces derniers ne paient quasiment pas d’impôt sur le revenu, leurs fortunes étant abritées dans des structures de détention patrimoniale sophistiquées. Pour ses soutiens, la taxe Zucman constitue une réponse aux critiques récurrentes sur l’impuissance des États face à la concentration des richesses et à l’explosion des patrimoines financiers. Elle aurait aussi une portée symbolique, en réaffirmant la capacité du pouvoir politique à encadrer l’économie.

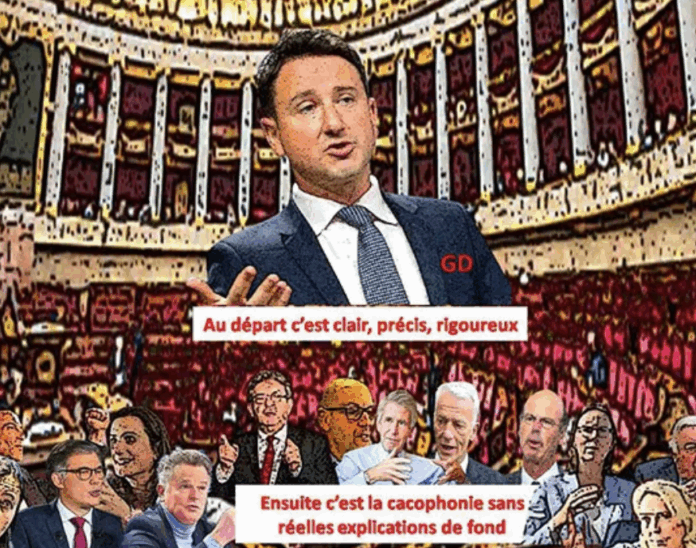

Si la gauche politique en a fait un étendard, la communauté académique reste partagée. Certains y voient un outil réaliste et nécessaire pour rééquilibrer l’effort fiscal. D’autres dénoncent un projet « idéologique » peu ancré dans la réalité économique. La faisabilité technique et juridique, le risque d’exil fiscal, la compatibilité avec le droit européen et la pertinence du calcul des recettes attendues font l’objet d’âpres discussions. La « taxe Zucman » apparaît donc comme un révélateur des clivages profonds sur la fiscalité du capital en France.

Les écueils pratiques d’une mise en œuvre

La première critique avancée est celle de l’exil fiscal : les plus fortunés quitteraient le pays pour s’installer dans des juridictions plus accommodantes. Les défenseurs de la taxe relativisent ce risque en rappelant que les liens familiaux, culturels et professionnels ancrent souvent les contribuables dans leur pays d’origine. Les études empiriques montrent qu’il existe bien des départs, mais qu’ils ne sont pas massifs. Toutefois, même une minorité de départs peut avoir un impact non négligeable : selon Xavier Jaravel, professeur à la London School of Economics, ils pourraient représenter jusqu’à 20 % des recettes manquées, auxquelles s’ajouteraient 50 % de pertes liées aux stratégies d’optimisation et aux niches fiscales. L’enjeu est donc moins quantitatif que qualitatif : la réponse comportementale des contribuables conditionnera le succès ou l’échec de la mesure.

L’autre difficulté majeure réside dans la définition du patrimoine taxable. La mesure vise en partie les holdings utilisées pour réduire la fiscalité, mais elle inclurait aussi les parts détenues dans des start-up à forte valorisation. Or, ces entreprises ne génèrent pas nécessairement de liquidités. L’exemple souvent cité est celui de Mistral, jeune pépite française de l’intelligence artificielle, valorisée 14 milliards d’euros. Ses fondateurs, détenant 20 % du capital, devraient s’acquitter de 56 millions d’euros annuels… alors que l’entreprise n’a encore dégagé aucun bénéfice. La logique « papier » se heurte ici à la réalité de l’innovation : exiger une taxe sur des actions illiquides reviendrait à forcer les entrepreneurs à vendre, diluant leur contrôle et menaçant l’ancrage français des entreprises stratégiques.

Au-delà de l’économie, la taxe Zucman soulève des interrogations juridiques. Certains juristes estiment que l’instauration d’une « exit tax » pour compenser les départs fiscaux pourrait être censurée par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté d’établissement. D’autres doutent de la compatibilité de la mesure avec le droit européen. Les critiques soulignent aussi le risque d’une instabilité juridique décourageant l’investissement en France. Ces incertitudes renforcent l’image d’une réforme séduisante sur le papier, mais vulnérable face aux garde-fous institutionnels.

Entre recettes limitées et alternatives fiscales

Gabriel Zucman estime que sa taxe permettrait de lever 20 milliards d’euros par an. Mais les projections réelles, tenant compte de l’exil et de l’optimisation, ramènent ce chiffre à environ 5 milliards. Ce décalage massif interroge : un gain de 5 milliards demeure considérable, mais très loin des ambitions affichées. Pour les économistes sceptiques, cette surestimation fragilise la crédibilité de la mesure et pourrait déstabiliser une trajectoire budgétaire déjà incertaine.

Pour les opposants, la taxe Zucman enverrait un signal négatif aux investisseurs internationaux. Taxer lourdement le capital, beaucoup plus mobile que le travail, reviendrait à prendre le risque d’une fuite des entreprises et des talents. L’ancien directeur de la Toulouse School of Economics, Christian Gollier, estime que la gauche sous-estime ces effets à long terme : « Si la France est la seule à mettre en place une telle fiscalité, tous les Français y perdront. » La compétitivité fiscale reste donc un paramètre incontournable dans le débat.

Certains économistes préfèrent mettre en avant d’autres solutions : renforcer la lutte contre la fraude fiscale, taxer les holdings dormantes, ou encore instaurer des mécanismes ciblés sur les plus-values latentes transmises lors des successions. Ces pistes, moins spectaculaires politiquement, seraient néanmoins plus faciles à mettre en œuvre et potentiellement plus efficaces. Xavier Jaravel rappelle que « cinq milliards, c’est déjà énorme », mais qu’il vaut mieux des réformes réalistes qu’un projet aussi clivant qu’incertain.